平成24年 9月22日(土) 妙蓮寺 中日法要 法話

◆話題:妙法蓮華経方便品第二 ◆説者:笠井恒明(妙蓮寺修徒)

(みょうほうれんげきょうほうべんぽん) (かさいこうめい)(修徒:寺の弟子)

お題目(南無妙法蓮華経)三唱

今回は方便品(ほうべんぽん)についてのお話しをさせて頂きます。

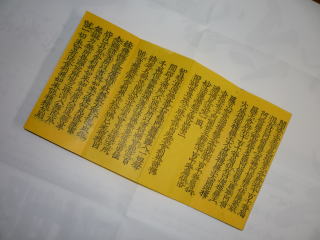

方便品は、自我偈(じがげ)の次に親しみのあるお経ではないでしょうか。

中には暗記してるという方もいらっしゃると思います。

しかし、内容は知らないという方は以外と多いかと思います。

名は体を表すと言いように、題名が分かれば中身は大凡分かります。

では方便品という題名からどんな内容が書いてあると思いますか?

方便という言葉は聞いたことがあると思います。

「嘘も方便」という言葉が有名ですね。 簡単に言えば方便とは善意のある嘘のことですね。

だから、方便品には嘘が書かれているのです。・・・というのはウソです。 いいえ、方便です。

法華経は真実が書かれたお経であり、もちろん方便品の内容も全て真実です。

ではなぜ、方便品という題名がつけられたのでしょうか? いったい何が方便なのでしょうか?

諸説ありますが、お釈迦様は30歳でお覚りになり80歳でご入滅になったと伝えられています。

その50年という時間の中で、様々な教えを説法しました。

そして法華経は72歳という晩年にお説きになりました。

方便品でお釈迦様は、

「法華経以前に説いた教えは『方便』の教えだったのだよ」という宣言をしたのです。

なぜ今までの教えが方便なのかと言いますと、

法華経以前の教えは誰かが質問したことにお釈迦様が答えるという、人に合わせた教えなのです。

このことは、よくお経を薬に例えて説明をします。

例えば頭が痛くて病院に行ったら頭痛薬を処方してくれますよね。

どんなにいい頭痛薬でも捻挫の人には効きませんし、逆に頭が痛い人に湿布を貼っても用を成しません。

それと同じで、法華経以前の教えというのは、

人や時代・環境などによって効果が変わってしまうような教えだったのです。

法華経はというと、誰から質問されること無く、お釈迦様が自分から説いた教えなのです。

方便品の冒頭を読んでみましょう。

「爾時世尊従三昧安詳爾起告舎利弗」漢文だと分かりにくいですので和文に書き下してみましょう。

「その時に世尊、三昧より安詳として立って、舎利弗に告げたまわく」

方便品に至り、

「今まで禅定三昧、つまり瞑想に入っていたお釈迦様がすっと立ち上がって

舎利弗(しゃりほつ)という弟子に言いました」と、書かれています。

続きには「諸仏の智慧は非常に深く、その智慧というのは理解するには難しい」というように説かれています。

全部を丁寧にやっていたら時間がいくらあっても足りませんので、全体をおおざっぱに要約します。

「法華経という教えはとても難しい教えで、いきなり説いたら理解できないから、今まで方便の教えでみんなを育ててきたのだ。

でもみんなが成長し、法華経の教えを理解できる段階まできたから今から真実を説きましょう。だから今までの教えは捨てて

法華経の教えに耳を傾けなさい。」

方便の教えを捨てなさい、というのは少しきつい言い方に聞こえるかもしれませんが、説き主であるお釈迦様本人が

方便品の終盤で「正直捨方便 但説無上道」、「正直に方便を捨てて、ただ無上道を説く」とおっしゃっているのです。

話の最初にも言いましたが、名は体を表すのです。題名だけ大凡把握してしまえば内容はつかみやすくなります。

お経は難しいものという先入観を捨て、お釈迦様からの手紙という気持ちで読んでみて下さい。

少しは馴染みやすくなるのではないでしょうか。

ご拝読有難うございました。

お題目三唱